PR

漫画「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」はDLSite(がるまに)で配信されている人気の異世界転生作品です。

このサイトでは「(転生先で)メタ発言をしたら」を無料で読むことはできるのか?試し読みはどこでできるのか?について紹介していきます!

| 作品名 | (転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました |

|---|---|

| 作者/サークル名 | びた / OVERKILL |

| ジャンル | 異世界転生 俺様系王子 |

| 配信先 | DLSite(がるまに)専売 |

無料登録で300円OFFクーポン貰える!

「(転生先で)メタ発言をしたら」を無料で読める電子書籍サイトはある?

| 電子書籍サイト | 配信の有無 | 公式試し読み |

|---|---|---|

| 無料試し読み! | |

| 配信なし | |

| 配信なし | |

| 配信なし |

現在他の電子書籍サイトで「(転生先で)メタ発言をしたら」を読むことはできません。

合わせて過去にがるまにで無料配信されたことはありませんが、いつでも初回登録時に300円OFFクーポンを貰えるので、お得に漫画を読むことができます!

無料登録で300円OFFクーポン貰える!

DLSite(がるまに)ってどんなサイト?

- 女性向けの同人誌・コミック・ドラマCD・ゲームを取り扱うDLショップ

- BL・TLの大人向け作品の取り扱いは国内最大級

- がるまにでしか読めない専売作品が多く、広告で見たあの作品が読める

- とにかくクーポンの配布が多く、初回300円OFFクーポンはもちろん、頻繁に15%OFFクーポンを貰える

DLSite(がるまに)は女性向けの作品を国内最大級のラインナップがあるダウンロードショップです。

専売作品の多さが何よりも特徴で、広告でよく見るアノ人気作品はがるまに専売作品だった!ということもしばしばあります。

とくにTLジャンルの漫画作品の取り揃えが多いので、「(転生先で)メタ発言」が好きな方は必見のサイトです!

初回登録クーポンを使った「(転生先で)メタ発言」の値段は?

| 定価価格 | 880円 |

|---|---|

| 初回割引価格 | 580円 |

「(転生先で)メタ発言をしたら」のあらすじは?

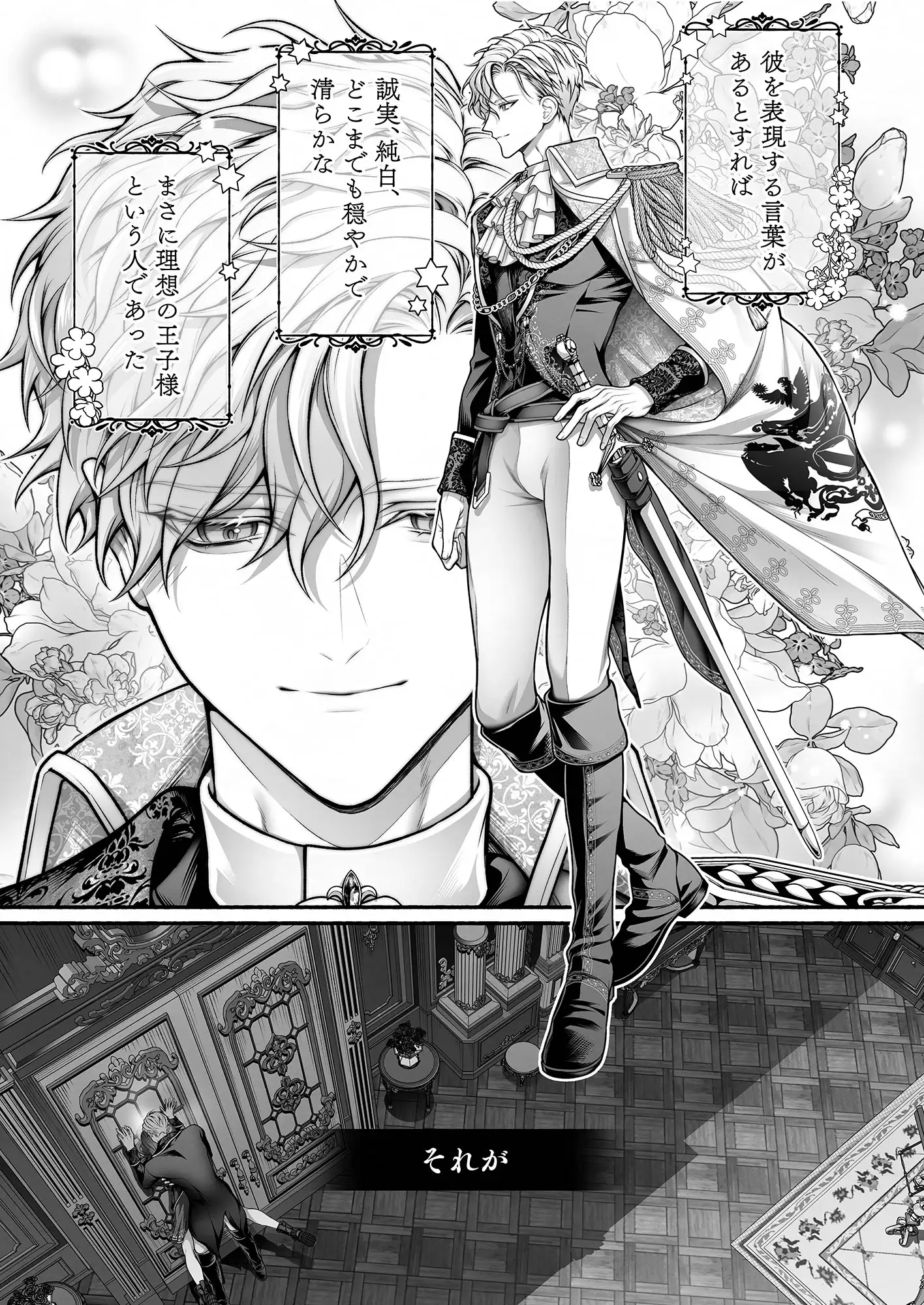

乙女ゲームの世界へ転生してしまった主人公・マイ。

転生先のヒロイン・ソフィア(ソフィ)として、王子・アルベール(アル)の告白イベントまでなんとかたどり着く。

これまで画面越しでしか見たことのなかったアル。

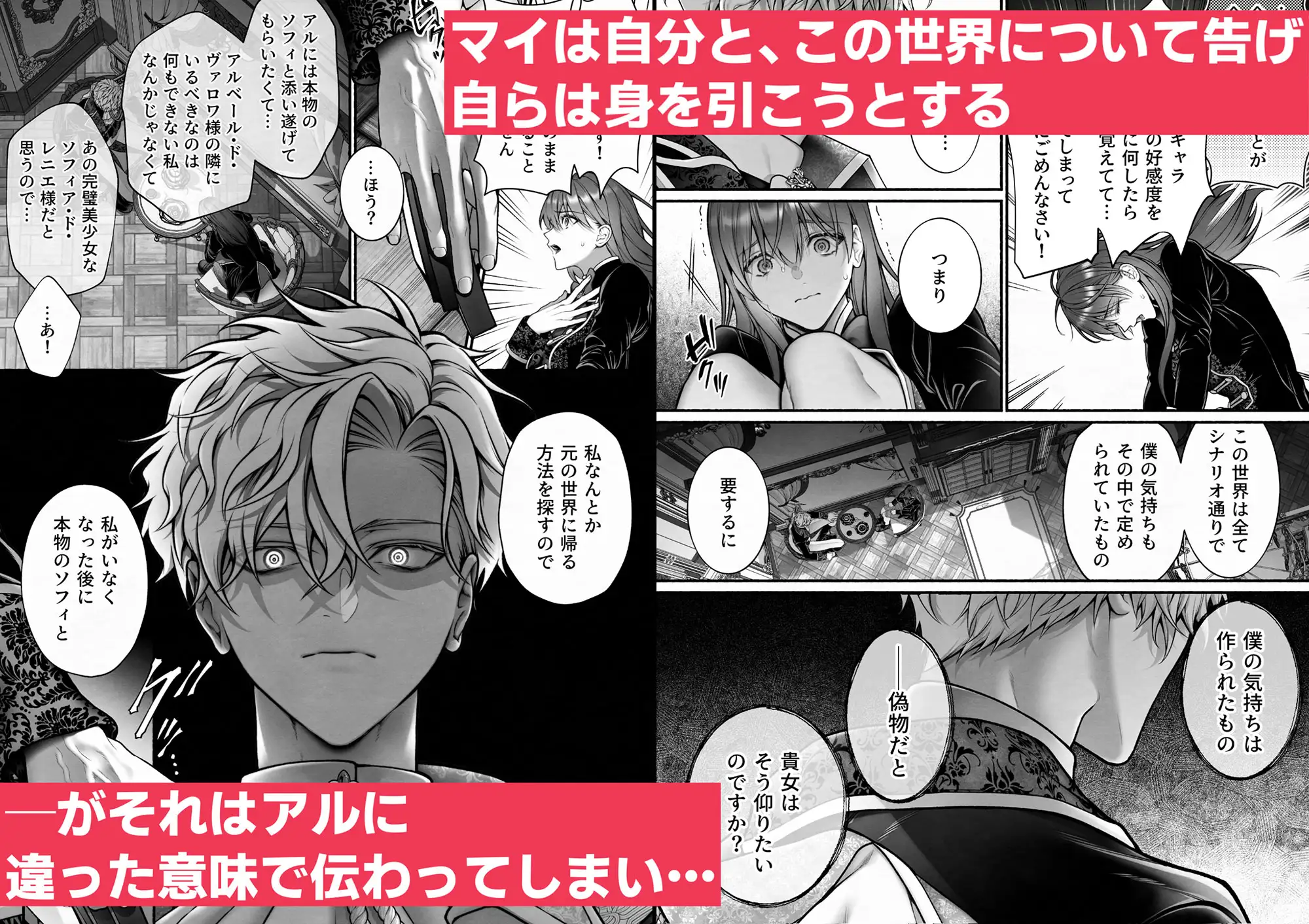

そんな彼からの直接の告白に胸が高鳴るものの、アルが好きなのはソフィであって自分ではないという罪悪感から、マイは告白を断り、自分がソフィではないことを説明する。

理解してくれた様子のアルに胸を撫で下ろした次の瞬間、マイは壁に押し付けられてしまった。

「あなたが何も分かっていないということが、大変よく分かりました。」

豹変したアルに無理矢理キスされたと思うと、猛った局部を押し付けながら自慰をされて、そのまま…。

品行方正な王子・アルのこれまで見たことのなかった激しい欲望を身体に直接ぶつけられて、マイは快楽に翻弄されながらも、必死に気持ちを伝えようとするが…。

無料登録で300円OFFクーポン貰える!

「(転生先で)メタ発言をしたら」読者の感想・口コミ・評判

| 読者平均評価 | 4.74 |

|---|---|

| 読者評価数 | 2,399 |

| レビュー数 | 87 |

敬語攻め、いいですねぇ…

評価:5.0

王子様でイケメンで敬語、良いですねぇ…いかにも清廉潔白な王子様!というアルベール様が豹変するシーンがすごく好きです。

豹変しても敬語のままなのが、敬語攻めが好きな我々は大歓喜です、ありがとうございます!

綺麗なお顔の王子様なのに、攻め方が結構えげつなくて、そのギャップ萌え最高です。

ハードと甘々ってサイコーじゃん?

評価:5.0

絵がめちゃくちゃ綺麗!

王子のマントとか装飾とかめちゃくちゃ綺麗でどタイプ。それだけで最高。

しょっぱなからハードめなえっちを繰り広げて大きくそそり勃ったものを見せつけてくるけどまあそれもお綺麗で。

お互い少し気持ちのすれ違いがあったことがわかると甘々になるのもたまりませんねえ。ゲヘヘ…。

王子のギャップに悶

評価:5.0

この物語の王子である愛称アル様、とにかくギャップの鬼。

ヒロインは例え好きなキャラに告白されても、それは作られた物語だから私が愛されているわけじゃない。

ならばこの告白も受ける訳にはいかない、と全てを打ち明ける。

さてさて、ここで彼は勘違い。(面白くなって参ります!)

彼女は私の事が嫌いなのだと…それならば身体も心も無理やりにでもモノにしたい…

暴走した彼の気持ちと恐ろしいまでに立ち上がったソレ。

その絵がまた素晴らしい…作者の大ファンの私、歓喜。

無料登録で300円OFFクーポン貰える!

「(転生先で)メタ発言をしたら」よくある質問まとめ

漫画「(転生先で)メタ発言をしたら」を最安値で読む方法は?

漫画「(転生先で)メタ発言をしたら」はDLSiteのみで販売されているので、初回登録クーポンや定期的に配信される15%OFFクーポンでの割引が最安値で読む方法です。

漫画「(転生先で)メタ発言をしたら」の同人誌・実際の書籍はある?

「(転生先で)メタ発言をしたら」はDLSiteでの電子書籍形態のみで販売されており、紙面での販売は今のところありません。

「(転生先で)メタ発言をしたら」を完全に無料で読む方法はある?

「(転生先で)メタ発言をしたら」を無料で読む方法はありませんが、DLSite(がるまに)の試し読みは無料です。

無料で読むために違法漫画サイトを探すのは大変危険なのでやめましょう。

「(転生先で)メタ発言」の正式なタイトルは?

正式なタイトルは「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」です。

「転生先でメタ発言」「メタ発言をしたら」「漫画 転生 メタ発言」でもGoogle検索やX(旧Twitter)で口コミを調べることができます。

無料登録で300円OFFクーポン貰える!